今作からキュウリを始める圃場の土壌診断結果が届き、施肥設計を行うところなんですが...

知識ゼロの私にとっては診断結果を読むのも一苦労で、本やサイト、農家さんや指導員の方々に聞きまわっている最中です。これから農業を志す方々も同じ悩みを持っているのではと思いますので、基礎的な内容となりますが土壌診断に関して参考にしてみてください!

ただし、分析機関毎に土壌診断書は記載方法が若干異なるので気をつけてください。

土壌診断とは

土壌診断とは圃場の土壌状態や養分の過不足を分析することです。土壌診断には主に「物理性診断」、「化学性診断」、「生物性診断」といった3つの診断がありますが、一般的に土壌診断といえば「化学性診断」のことを指します。

化学性診断では、農作物を栽培するのに必要不可欠な3大要素である窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)や土壌の保肥力(肥料養分を保持できる力)といった項目を数値化してくれます。この数値を基により良い土壌を目指していきます。

この数値を使用して肥料の量・種類を決定していき 、土壌の養分バランスを適正に改良することで栽培作物の収量・品質の向上につながります。また、土壌中に過剰に存在している養分の肥料は減らしていくなどして肥料費の削減にもつながります。

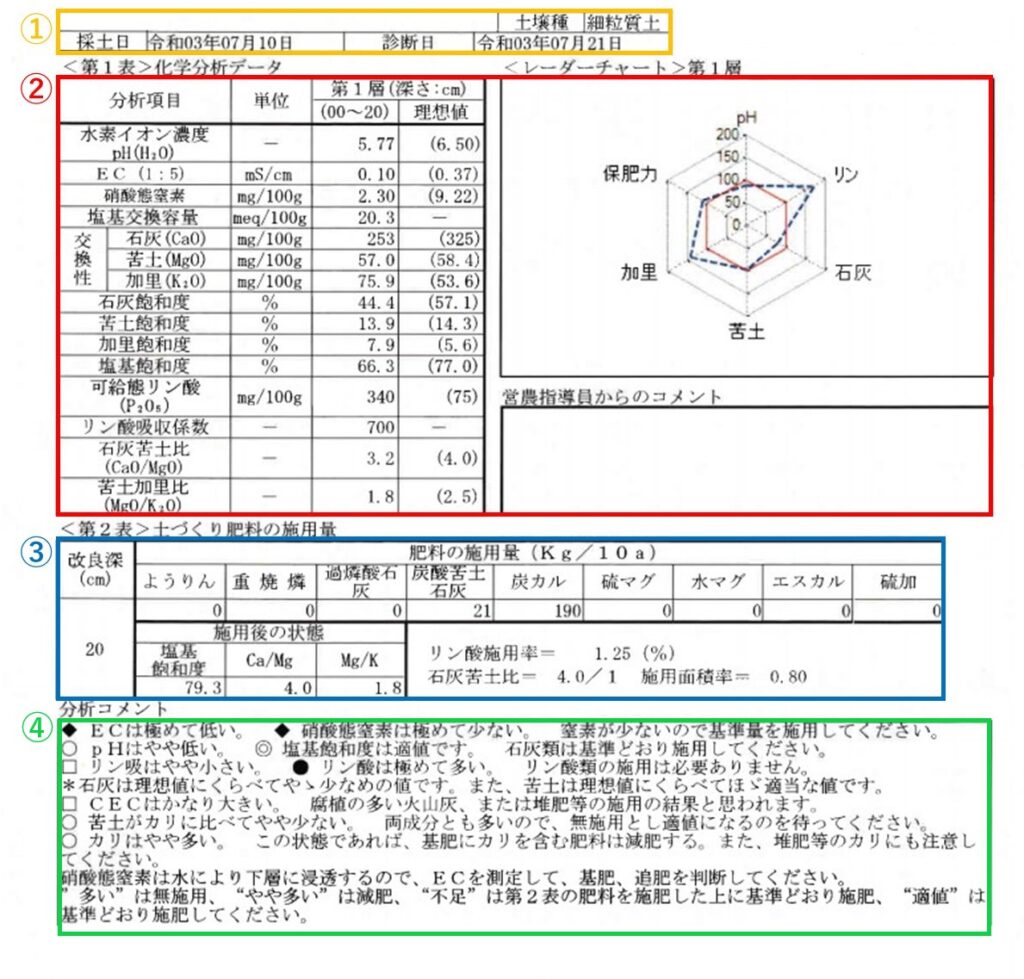

そんなメリット尽くしの土壌診断の結果がこちらです。

この土壌診断結果を用いて、PART毎に土壌診断書を読んでいきましょう。

PART①

①には生産者名や住所といった個人情報等があり(これらを削除した診断書が本記事に掲載されています)、見る部分はほぼありません。

実際に見るところは土壌種だけです。しかし、この土壌種は土壌診断を行う分析機関によって土性や土壌の種類と書かれるなどまちまちです。さらに、簡易的な区分を用いたり、詳細な区分を用いたりと分析機関毎に異なります。

基本的には下の表の区分にあたる埴土などが書かれますが、この土壌診断書では土壌種が細粒質土と書いてあり、細粒質土とは土壌に含まれる鉱物の粒形から大まかに土性を区分したものです。また、この細粒質土は埴壌土~埴土の範囲に含まれる土壌であることを意味しています。

この土壌種等によっておおまかに土壌の保水性や通気性を把握できます。

| 区分(土性) | 砂土 | 砂壌土 | 壌土 | 埴壌土 | 埴土 |

| 粘度含量 | 12.5 [%] 以下 | 12.5 [%] ~ 25 [%] | 25.0 [%] ~ 37.5 [%] | 37.5 [%] ~ 50 [%] | 50 [%] 以上 |

| 記号 | S | SL | L | CL | C |

PART② ~化学分析データ~

②が土壌診断の最重要項目で、各分析項目の分析値と理想値を比較して肥料分の過不足等を確認します。

例えばこの土壌診断結果だと可給態リン酸と加里が理想値よりも多く含まれていることがわかるので、基肥からこれらの肥料分を減らすことや堆肥の量を減らすことを考えていきます。

また、主要分析項目をグラフ化したのが右側のレーダーチャートです。赤い六角形が理想値で、青い点線の六角形が測定値です。

これを見ると、一目でリンや加里が圃場に多く含まれていて、石灰が少ないことがわかります。

この測定値と理想値を分析項目ごとに評価して肥料の施用量を計算したのがPART③ですが、その前に分析項目の簡単な説明をしていきます。

分析項目の説明

pH:土壌の酸性・アルカリ性を示す指数。pHが7の時に中性で、7を下回ると酸性、7を上回るとアルカリ性となる。

EC:土壌中の塩類濃度の指標。数値が高いほど土壌中の肥料養分が多くなっている。

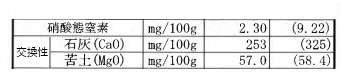

硝酸態窒素:大半の植物が吸収しやすい窒素の形態。土壌中の硝酸態窒素の量を示す。

塩基交換容量 (CEC):土壌が肥料養分を保持できる大きさを示す指標。塩基置換容量や陽イオン交換容量ともいう。

石灰(CaO):土壌中にどのくらいカルシウムが含まれているかを示す。

苦土(MgO): 土壌中にどのくらいマグネシウムが含まれているかを示す。

加里(K2O): 土壌中にどのくらいカリウムが含まれているかを示す。

石灰飽和度:塩基交換容量に対してどのくらいの割合でカルシウムが保持されているかを示す。

苦土飽和度:塩基交換容量に対してどのくらいの割合でマグネシウムが保持されているかを示す。

加里飽和度:塩基交換容量に対してどのくらいの割合でカリウムが保持されているかを示す。

塩基飽和度:石灰・苦土・加里飽和度の合計。

可給態リン酸(P2O5):作物に利用されやすいリン酸の形態。土壌中の可給態リン酸の量を示す。有効態リン酸ともいう。

リン酸吸収係数:土壌がリン酸を固定する程度を示す。数値が高いほどリン酸が植物に吸収されない。

石灰苦土比:石灰飽和度と苦土飽和度の比率。

苦土加里比:苦土飽和度と加里飽和度の比率。

もっと詳しく行う土壌分析は分析項目も増えていくので苦手意識が大きくなっていくかもしれませんが、当サイトでは項目一つ一つを解説していく予定なのでご興味があれば覗いてみてください。

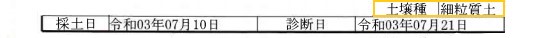

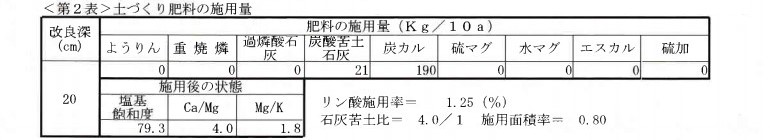

PART③ ~土づくり肥料の施用量~

③では土壌分析結果に基づいて、理想値に近づけるための肥料の施用量および施用後の状態の数値が記載されています。

今回の診断結果で不足だった肥料養分は硝酸態窒素、石灰、苦土の3項目です。

硝酸態窒素の不足は基本的に肥料の追加施用はしませんので(この記事では理由を割愛します)、不足分に関して肥料を追加するのは石灰と苦土になります。

肥料の施用量は10[a] 当たりになるので、自身の圃場面積当たりに換算して実際に施用することになります。

苦土の計算例 圃場面積19 [a]:21 [kg/10a] × 1.9 [10a] = 39.9 [kg] ≒ 40 [kg]

したがって、圃場には40 [kg]の炭酸苦土石灰を施用することになります。

基本的には記載されている肥料を施用して肥料養分のバランスを改善しますが、栽培スケジュール等によって肥料を記載されているものとは違うものに変えることもあります。

その際には、不足している分析項目の理想値と分析値の差分から必要量を算出し、その必要量から実際に施用する肥料の量を計算していきます。

PART③の注意点としては、土づくり肥料の施用量に記載されているのはあくまでも追加分の施用量になります。

これらの肥料とは別に作物ごとの基準施肥設計に基づいて元肥を加えます。

当サイトでは単位を記載して計算していくので、単位については別記事を参考にしてください。

-

参考単位の計算

続きを見る

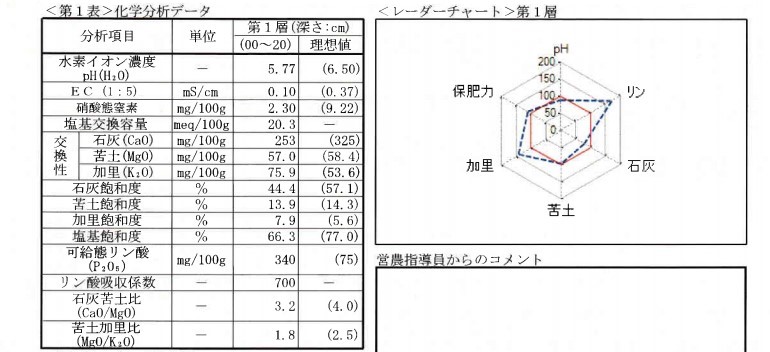

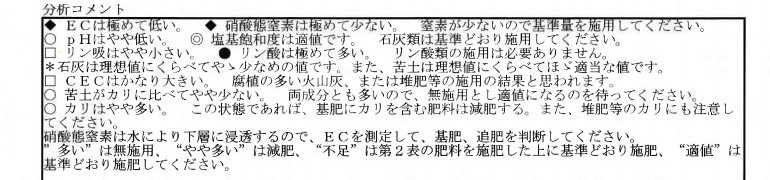

PART④ ~分析コメント~

④では土壌分析結果から肥料の施用に関してのアドバイスが書かれています。

肥料養分の過不足の程度によって元肥の無施用や減肥といったコメント等が記載されているので、土壌改良や元肥の計画を練る際の参考にしてください。

まとめ

本記事では細かい部分を抜かして、簡単に土壌診断書を読んでいきました。

そして、土壌診断書で見るべき大事なところを下にまとめます。

・土壌種を見る

・測定値と理想値の差分を見る

・土づくり肥料の施用量を見る

・過不足があった分析項目のコメントを見る

今回はあくまでも簡単に読んでいますので、もっと深く読むことが先々重要になってきます。

初めのうちは農協や関係機関に相談しながら、徐々に土壌診断書を読み解けるようになっていきましょう。

ちなみに私はいろんな人に土壌診断について尋ねまくりです...

参考文献

一般社団法人日本土壌協会(2020)図解でよくわかる土壌診断のきほん 土の成り立ちから、診断の進め方、診断に基づく施肥事例まで, 誠文堂新光社

JA全農 肥料農薬部(2010)だれにもできる土壌診断の読み方と肥料計算, 農山漁村文化協会

JA全農 肥料農薬部(2014)よくわかる 土と肥料のハンドブック 土壌改良編, 農山漁村文化協会

藤原俊六郎(2013)新版 図解 土壌の基礎知識、 農山漁村文化協会

松中照夫(2003)土壌学の基礎-生成・機能・肥沃土・環境-, 農山漁村文化協会,

山根一郎(1988)農学基礎セミナー 土と生物と肥料のはたらき, 農山漁村文化協会