新規就農を目指している人なら耳にしたことがあるかもしれない農業次世代人材投資資金ですが、大きく分けて準備型と経営開始型の2つに分かれています。

本記事では私も実際に受け取ることになる経営開始型について解説していきます。

経営開始型の概要

経営開始型とはなんなの?という話ですが...

簡潔に言うと、認定新規就農者が満額690万円の補助金を得られる制度です。

交付額は経営開始1~3年目が150万円/年、4~5年目が120万円となっています。

就農直後の経営確立を支援する資金であり、不安が多い新規就農者にとっては以上に頼りになる補助金です。

交付対象者や交付要件などいくつか定められていますが、そこまで厳しいものではないのでご安心ください。

また、農水省の農業次世代投資資金の概要も載せておきますので参考にしてください。

それでは、交付要件等を見ていきましょう。

農業次世代人材投資資金の交付要件や実施体制について

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/attach/pdf/roudou-126.pdf

交付要件

まず、交付対象者ですが独立・自営就農時に49歳以下であることとなっています。

しかし、実際の事務処理を加味すると45歳になる前に経営開始型を受けるかどうかを決めた方が良いと思います(理由は次章参照)。

また、後の要件は以下の5つです。

- 認定新規就農者であること

- 経営開始5年目までに農業でで生計が成り立つ実現可能な計画を策定していること

- 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市町村に認められること

- 人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること

- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

言葉が分かりにくいところですが、経営を継承しない場合(ほとんどの人がこのケース)に1、2、4は次章に挙げる青年等就農計画等の書類が通れば基本的には条件が満たされていくことになります。

なので、次章の書類と前年の世帯所得のみ確認を怠らないようにしてください。

経営開始型の要確認事項

・青年等就農計画等の書類

・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

必要書類

経営開始型を受けるにあたり書類を多々用意しないといけませんが、重要となるのは下記の2つです。

- 青年等就農計画

- 収支計画

この2つの計画を基に経営開始型や融資(青年等就農資金)が通るのか決まってきます。

書き方等は自治体が教えてくれますが、先々のイメージがしやすいように簡単に解説していきます。

また、上記の書類に加えて履歴書等の書類もありますが、特筆すべきものではないので説明を省きます。

青年等就農計画

青年等就農計画は新規就農者が作成する就農時(就農前でも可)から5年間の営農計画のことです。

青年等就農計画制度について

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

この青年等就農計画が認定されれば認定新規就農者となることができます。

それでは下記が青年等就農計画の対象者と認定基準です。

- 対象者

- 青年(原則18歳以上45歳未満)

- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

- 上記の者が役員の過半数を占める法人

- 認定基準

- 計画が市町村の基本構想に照らして適切であること

- 計画が達成される見込みが確実であること

対象者に年齢制限があることに気を付けてください。

この年齢制限が前述した経営開始型を受けるかどうかは44歳までに決めた方が良いという理由です。

認定基準は自治体によって多少異なりますが、私が住む自治体では下記を守らないといけませんでした。

- 5年後の農業所得が250万円以上(経営開始型の補助金を含めず)

- 年間労働時間1800~2000時間以内

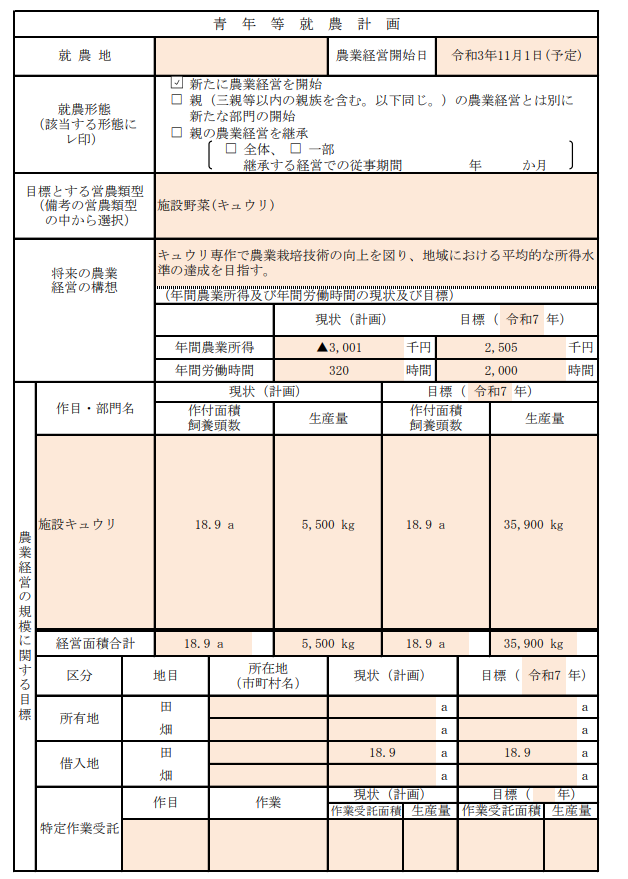

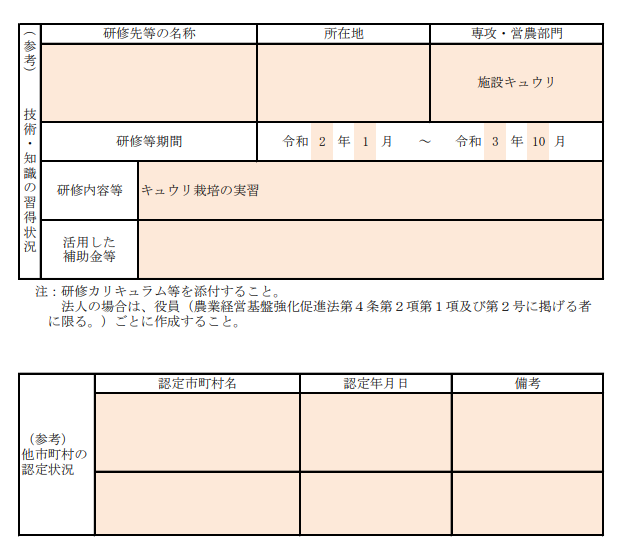

認定基準がわかったところで私が実際に提出した青年等就農計画を使って内容を簡単に見ていきましょう。

青年等就農計画の実例

実際に青年等就農計画の内容を見ていきますが、くれぐれも自治体によって多少の違いがあることだけ気をつけてください。

それではこちらが青年等就農計画(就農地等一部空欄)です。

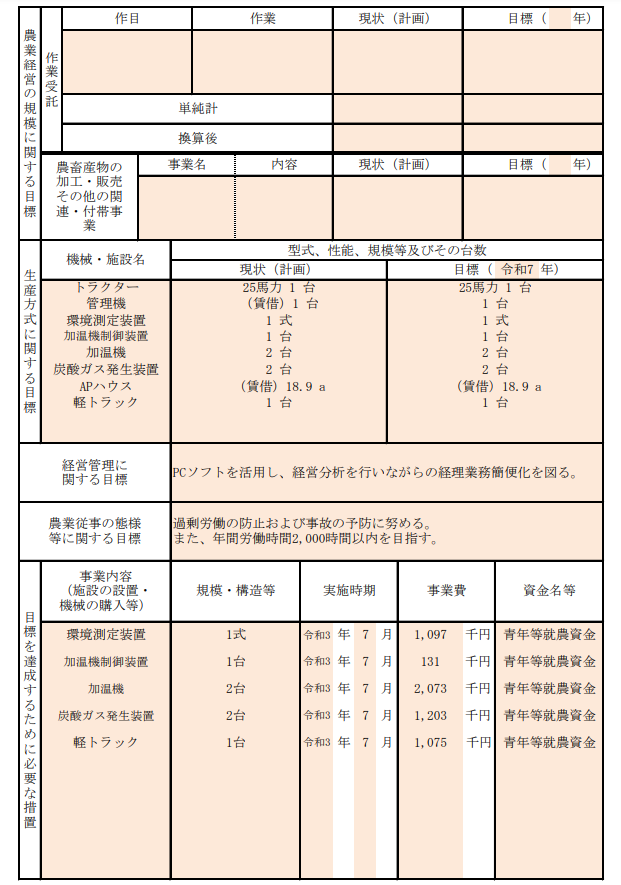

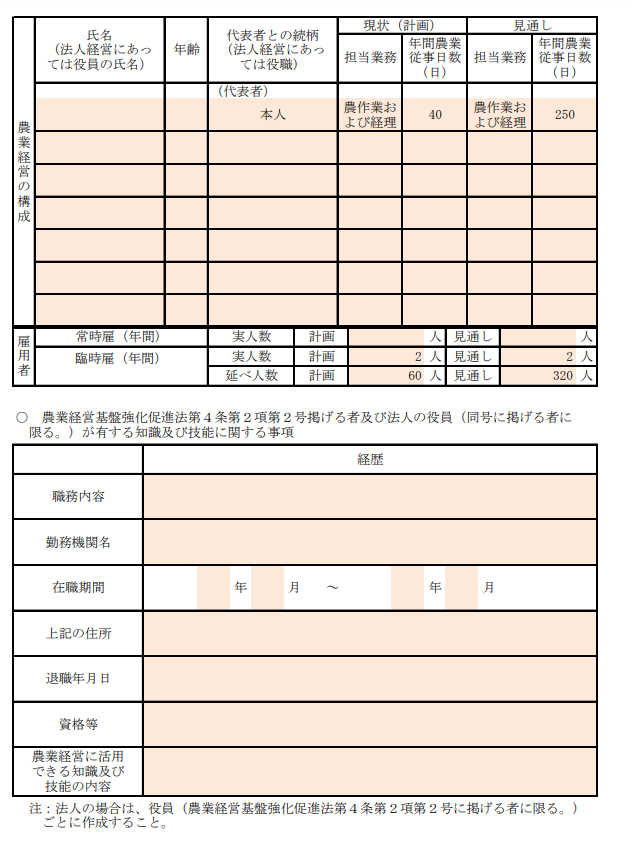

青年等就農計画では実例のように現状と目標を記載していき、青年等就農資金で購入を予定する機器等も記載します。

中でも少々難しいのが所得や生産量だと思います。

私の場合は宮崎県が作成している経営管理指針(施設キュウリ)と地域の平均収量・単価を基に自治体職員さんと相談して作成しました。

また、この経営管理指針はおそらくどの自治体も作成しているので、住まいの自治体・管轄の普及センター・農協等でもらえると思います。

それでは次に収支計画を見ていきましょう。

収支計画

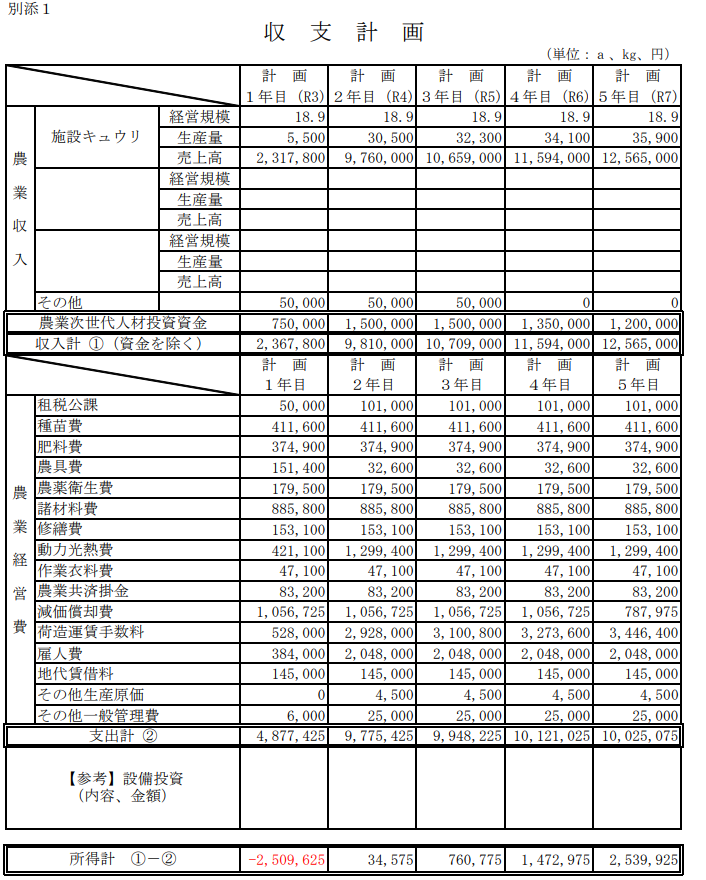

経営開始型の補助金を受けるためには5年間の収支を記載した収支計画を提出しなければなりません。

この収支計画も基本的には宮崎県が作成している経営管理指針を基に自治体職員さんと相談して作成しました。

内容は次章で実例を紹介しながら説明していきますが、細かく項目も分けて記載する必要があります。

また、青年等就農計画の認定基準に所得の記載がある場合には、5年目の所得が認定基準に記載された所得を超えるように、かつ、青年等就農計画で記載した年間農業所得と一致するように収支計画を作成します。

収支計画は青年等就農計画と一致させないといけない部分が多少あるので、青年等就農計画を照らし合わせながら作成していきます。

(場合によっては収支計画を作成した後に青年等就農計画を作成するかもしれません)

注意としては、自治体によって収支計画の項目も違う可能性があることなので、必ず自治体職員さんと相談しながら作成してください。

それでは収支計画の実例を見ていきましょう。

別紙様式第2号(農業次世代投資資金申請追加資料)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/attach/pdf/roudou-122.pdf

収支計画の実例

私が実際に提出した収支計画が下の資料になります。

一見すると細かく作成されているように見えますが、ほぼすべての項目が経営管理指針を基に計算されています。

経営管理指針では1反当たりの経費が項目ごとに記載されているので、その金額を自分の経営規模に当てはめれば金額を見積もることができます。

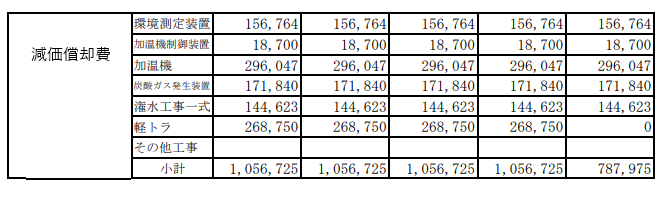

個人によって異なるのは減価償却費・雇人費・地代賃借料等ですが、自治体職員さんと共に計算すれば問題ありません。

仮に間違っていても、後に訂正すれば大丈夫です。

ちなみに私が提出した際の収支計画では減価償却費が間違っていましたが、無事に通りました。※上の資料は訂正前の資料です

(私の経営開始は11月だったので、1年目の減価償却費は11月と12月の2ヶ月分で計算しなければだめでした)

注意点は認定基準に記載されている可能性が高い所得についてです。

私が提出した自治体では「5年後の農業所得が250万円以上 (自治体によって異なる)」なので、5年目の収入が250万円を超えるように計画されています。

経営規模によっては所得が認定基準を超えない場合もなくはないので、その際は項目ごとの経費を自治体職員さんと一緒に見直してみてください。

まとめ

本記事では農業次世代人材投資資金の経営開始型について解説していきました。

経営開始型を受けるにあたり重要な交付要件は5つありますが、青年等就農計画と収支計画を作成すれば勝手に条件が満たされていきます。

しかし、青年等就農計画に年齢制限があるので、基本的に経営開始型を受けるにあたっての確認事項は以下2点。

・青年であること(原則18歳以上45歳未満)

・原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

後は、自治体ごとに定めている認定基準に則した青年等就農計画と収支計画を自治体職員さんと作成すれば一般的には経営開始型を受けることができます。

また、書類審査後に面接もありますが、青年等就農計画や収支計画に関する質問がほとんどです。

真剣に書類作成をすれば面接対策にもなりますので、しっかり書類を作成していきましょう。

年度ごとに制度の細かい内容や要件が変わる恐れがありますので、必ずお住いの自治体に制度に関する確認をしてください。

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html